可燃ごみ(都市ごみ)は決められた日にごみ置き場へ持ち込んで終わり、というのがごく一般的な感覚でしょう。しかし、その後の安全な処理・処分のためには、都市ごみの行く先をきちんと見届けることが必要です。日ごろ目に触れることがない都市ごみの最終形(特に焼却飛灰)を、石炭火力発電所から出てくる石炭灰と対比しながら、ご紹介します。

回収された都市ごみは焼却場へ運ばれ、燃やすことで体積を7~8割減少させます。燃焼形式には、最も一般的な火格子の上で燃焼させるストーカー炉、気流中で流動状態にある熱した砂ですばやく燃焼させる流動床炉、震災廃棄物の焼却でも活躍したロータリーキルン炉など、多くの種類のシステムが使用されています。どのシステムでも燃焼により、燃えがら(焼却主灰)と燃焼ガスと共に巻き上がるばいじん(すすやチリのこと:焼却飛灰)が灰の10%程度発生します。この飛灰には種々の有害物質が特に多く含まれ、注意深い処理が必要となります。

まず問題となるのはダイオキシンです。都市ごみは塩素を含んでおり燃焼条件次第では有害なダイオキシンが発生します。ダイオキシン発生を防ぐため900℃以上に2秒間以上保って有機物を完全に分解してから、200℃以下に急冷しているので、ダイオキシンはほとんど合成されていませんし、合成されたものも活性炭に吸着され排ガスから除去されています。ダイオキシンは発生しませんが代わりに燃焼中に塩化水素(HCl)が残りますが、多くの場合、消石灰を加えて中和され目の細かい布製のバクフィルターで回収します。この他、飛灰には各種の有害な重金属類が含有されているため、キレートという薬剤やセメントにより固めることで不溶化処理し、最終処分場に搬送したり、溶融してスラグ化したり、セメント原料として再利用したりします。ちなみに海外では、石灰などが入っていない生の飛灰を(raw) fly ash、石灰や活性炭との混合物をAir Pollution Control residue (APC residue)、つまり大気汚染制御残渣物と呼びます。燃え残りではなく、ある役割を果たしてきたものというわけです。

さて、飛灰は英語でフライアッシュと言いますが、建設分野でフライアッシュというと、石炭火力発電所から出てくる焼却飛灰のことを指します。石炭を細粉砕し(微粉炭)、燃焼して得られる熱で蒸気タービンを回し発電します。石炭にも不燃物が含まれていて燃え残り、石炭灰が発生します。その品質にもよりますが、石炭は燃焼させると10%程度の灰(石炭灰)が残ります。石炭灰は、フライアッシュとクリンカアッシュに分かれ、その発生割合は9:1と言われています。フライアッシュのうち一定品質を有するものを選別したものは、ポルトランドセメントと混ぜられて、混合セメントとして使うことができます。

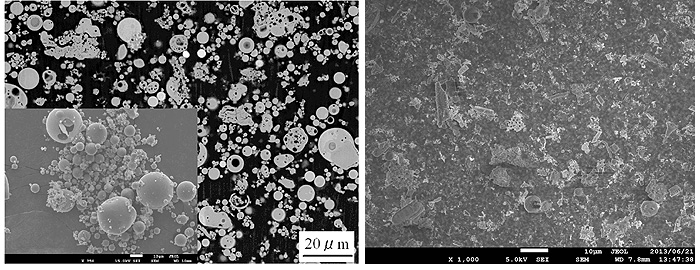

この石炭灰の走査型電子顕微鏡写真(図左)を示します。表面が丸い粒子が多いのが特徴です。粒子を粉砕すると通常は割れたガラス片のようにとがっています。丸いということは高温で溶融していることを示します。この粒子の断面を見ると空洞になっていて、溶けたガラスの中で揮発性成分が発泡したと想像できます。このガラスがセメントと反応して強度を発現し、コンクリートを丈夫で長持ちなものにします。

図右の可燃ごみの焼却飛灰を見ると溶融をうかがわせる丸い粒子もありますが、不定形の粒子や丸い穴がたくさんある植物起源と思われる燃え残りも多くなっています。飛灰には、吸湿・潮解性のある塩化カルシウム、生活ごみに由来する塩化ナトリウム(食塩)や塩化カリウム、脱塩素に用いられる水酸化カルシウムなど多くの構成物からなっています。このように、同じ飛灰という呼び名であっても、石炭灰のフライアッシュと可燃ごみの焼却飛灰は全く違っていることがわかります。

これらの知識は、普段、生活には直接関わってきませんが、焼却飛灰の処分を考えると、どのような物質から飛灰が構成されているかが重要となります。これらの情報を元に国立環境研究所ではより安全な廃棄物処分の基礎研究をしています。普段誰も気にしないミクロの世界が、廃棄物処分の安全確保には重要となる場合もあるのです。

焼却飛灰の走査型電子顕微鏡写真

(左:石炭灰の断面像(奥)と表面像(手前)、右:可燃ごみの焼却灰の表面像)